创作《我的祖国》《让我们荡起双桨》《英雄赞歌》等歌曲 女儿著书回忆父亲往事

刘炽:生活在音乐中的人

“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”在大众心中,刘炽是创作了《我的祖国》《让我们荡起双桨》《英雄赞歌》等经典歌曲的作曲家,是伟大的艺术家、音乐家,而在女儿刘萤萤心中,他还是个特别爱玩、特别爱讲笑话,跟孩子平起平坐的爸爸。

在父亲刘炽去世25年后,刘萤萤终于有勇气把父亲的故事写出来,“我一生的遗憾是没能跟他说声再见,跟他表达我的爱和感恩。有很多年我不敢提及爸爸,完全不敢去想,希望沉默能成为我与悲哀的隔绝层。”

多年的沉默让刘萤萤对父亲思念更深,更有了“想把父亲的故事、家里的故事、我们这代人的故事写出来”的愿望。

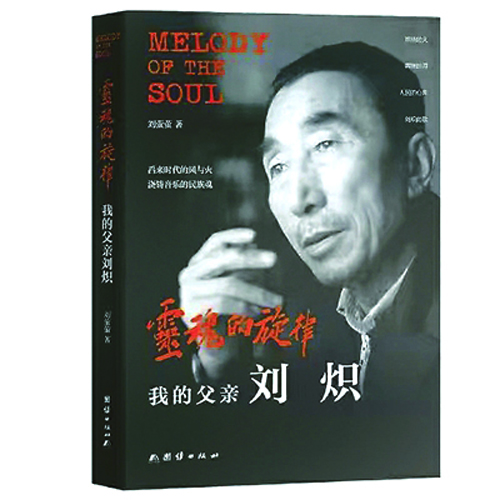

这本饱含着热泪与深情的《灵魂的旋律:我的父亲刘炽》由团结出版社最新推出,全书按照时间顺序呈现了刘炽一家在北京、沈阳、盘锦等地的工作与生活,通过点滴细节塑造了一个有血有肉的艺术家形象,披露了《我的祖国》《让我们荡起双桨》《英雄赞歌》等经典旋律的创作历程,展现了刘炽先生乐观幽默、正直豁达、尊贤爱才的性格特点及对我国民族音乐的执着与探索。正像为这本书作序的著名钢琴演奏家鲍蕙荞所写的:“我一直心怀崇敬地把刘炽先生视为中国作曲家里的‘旋律大师’。看了萤萤的书稿,觉得虽然她没有把父亲写成‘伟人’‘完人’,但是刘炽先生的形象在我心中反而越发高大了起来。”

怕水的爸爸在船上

创作了《让我们荡起双桨》

《让我们荡起双桨》《我的祖国》等歌曲已成为几代人的传唱经典,而这些歌曲的背后,更是充满了故事。

刘萤萤说父亲刘炽特别喜欢孩子,所以在严恭导演邀请他去给儿童电影《祖国的花朵》作曲时,他特别高兴地答应了。刘炽和妻子柳春说:“严恭和苏里导演请我去跟他们摄制组的孩子们一起到颐和园万寿山体验生活,我们会到昆明湖上去体验水上划船的感觉。”为什么要去划船?因为乔羽在写的词里其中一首是《让我们荡起双桨》,“很美,我的旋律一定要把那飘荡在水中的美妙幸福感觉活灵活现表达出来啊。”

刘萤萤说父亲从小怕水,“因为他不会游泳,水一到膝盖就感觉晕乎乎的。”

怕水的刘炽紧张地和孩子们上了船,开始还紧紧地把着船舷,但是孩子们的活泼天真嬉笑玩乐,立刻唤醒了刘炽的童心,让他忘了紧张,还拿出笛子吹了起来。欢笑中,刘炽突然来了灵感,喊着让船工赶紧把船靠岸,“爸爸就坐在‘犀牛望月’半岛上的一块大石头上,从裤兜里拿出随身携带的小本和笔记下来。”等孩子们上岸后,刘炽就给他们唱了新作的曲子,大家听完拍手说:“太好了,刘炽叔叔,听起来很像我们在船上玩时的感觉。”

创作《我的祖国》时,为避免被打扰

在门上贴了“刘炽死了”的条子

一天,柳春回到家时,发现刘炽在流泪,原来电影《上甘岭》导演沙蒙请刘炽为这部电影谱曲,刘炽看志愿军故事时感动落泪,想谱出一首可以家喻户晓传唱多年的歌曲。可是他看了沙蒙导演发来的歌词后找不到灵感。刘炽认为歌词太直白,缺少中国诗词的韵律美,也不上口。他跟沙蒙坦诚地聊了自己的想法,说想请乔羽写词,沙蒙导演同意了,于是有了乔羽的“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸,我家就在岸上住,听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆……”

刘炽说要想写出人民喜爱的歌,不能走捷径,“首先得了解他们喜爱什么歌,我必须接近他们的审美,懂得他们的所爱”。刘炽搜集了从1949年到1955年人们最喜欢的20首歌,从里面又选出10首,其中有《康定情歌》《小河淌水》等。他和妻子说:“柳春啊,这些天请你跟大娘把孩子们看好,不要放音乐,我呢,也不接待朋友。”

刘炽开始着了迷似的唱那些选出来的歌,唱累了就吹笛子,吹累了就再唱。很快去了长影的小白楼集中写作,为了不受打扰,他在门上贴了一个“刘炽死了”的条子,并跟服务员说自己这周不接待客人,麻烦服务员把他的一日三餐送来,就这样折腾了一周。

写完之后,刘炽没有马上给沙蒙导演看,他觉得自己还处于创作高潮中的兴奋点,可能不客观,就放抽屉里将作品“冷处理”,过了三天再拿出来哼唱,修改了两次,最后才拿给沙蒙。

“刘热闹”玩的时候脑子里在作曲

热情好客的刘炽有个外号叫“刘热闹”,刘萤萤说:“这是王昆阿姨给起的,我爸爸跟王昆阿姨在延安的时候就认识,两人互相称兄道弟,我爸爸有时候管王昆阿姨叫王老弟。”

萤萤说爸爸爱玩是出了名的,踢毽子、跳踢踏舞、跳交际舞、跳绳、吹笛子、吹口琴、打麻将、下围棋、打扑克、下象棋。

刘炽白天玩,晚上把门一关,上面写着“请勿打扰”,一气呵成,熬夜就把《英雄赞歌》写完了。萤萤说别人觉得爸爸很神奇,但其实他是生活在音乐中的人。他虽然在玩,脑子里却不停地在创作,“爸爸曾对我说:‘他们老看我在玩,没看我努力学习积累的时候呢!我玩的时候脑子里在作曲,等坐下来的时候,音乐已经都创作好了,只需要把谱子写下来而已。’”

刘炽在创作时还有个习惯,就是别人可以在他周围敲锣打鼓,大声喧哗,但是不能出现有旋律的声音,不能唱歌、弹琴,“因为旋律会打扰他听到自己脑子里的旋律”。

音乐胃口很广,从来不“挑食”

萤萤说爸爸的音乐胃口很广,从来不“挑食”,“他是很疯狂的唱片发烧友,可以把一个月的工资全都花出去买唱片和书,就只能靠母亲的工资来养我们全家。我很小的时候,家里的唱片巨多,我们听世界各地的音乐,不光是西方的古典音乐、交响乐、室内音乐,还有各个国家的民歌,后来王昆阿姨经常出国,也会给爸爸带回各地的唱片。”

受父母影响,萤萤和哥哥姐姐都学习了音乐,困难时期萤萤就在土炕上练琴,在煤油灯下学习五线谱。刘炽对萤萤说,不光要好好学习钢琴和西方古典音乐,更要好好学习我们的民族民间音乐。因为民族音乐是我们做音乐的基础,如果没有这个,你就没有了根。“爸爸这么多年一直不断地学习,这也是为什么爸爸能写出人们喜爱的作品的重要原因之一。”

萤萤说妈妈柳春管爸爸刘炽叫“作曲呆子”,因为父亲真的是始终沉浸在音乐中。在延安时,刘炽去搜集民歌,他可以随口唱出2000多支民歌。萤萤学音乐时有段时间听了很多歌剧咏叹调唱片,旋律总在她脑子里,她和爸爸说这些音乐不断地在她脑子里放,爸爸看着她笑了,“这很正常啊,爸爸脑子里整天放各种音乐呢。爸爸年轻的时候有一次写一首作品,那晚上很流畅地写出一个非常漂亮的旋律,写好了去睡觉了,第二天起来再一看,这个旋律怎么这么熟悉呢?原来是那段时间听一个西方作曲家的曲子听多了,脑子里记了下来,还以为是我自己创作的呢,哈哈。我赶紧把它毁了,重新创作。”

刘炽一直认为艺术家应该经常走出国门去看一看,学一学,不要做井底之蛙,音乐家需要在各种文化中得到启示。阿拉波夫曾说:“坐在钢琴边作曲是最没出息的,第一是懒惰,第二是傻子,离开它,你才能产生完整的音乐形象和构思。”刘炽非常认可这个观点。

乔羽去世前为这本书

题写了“灵魂的旋律”

刘炽和乔羽这对黄金搭档曾被形容为艺术上的“天仙配”,乔羽认为刘炽浑身都充满着灵气:“谁见到过刘炽都会被他的天才所吸引,被他乐观进取的精神所感染。这个时候的刘炽仿佛浑身都充满着灵气,充满着创造力,写什么,什么好,怎么写,怎么好,真是信手拈来,皆成妙谛。他爱结交朋友,在他的居室中男女老幼,高朋满座,笑语喧哗。约稿者众多,常常使他应接不暇。”

2022年6月19日,乔羽逝世,享年95岁。而在5月底,乔羽刚为《灵魂的旋律:我的父亲刘炽》亲笔写了书名。萤萤获悉乔羽去逝的消息后大哭一场:“乔羽叔叔一家和我们一家早在上世纪50年代就是住在北京西堂子胡同一个院子里的邻居,而后的几十年两家常来常往,一起欢度过无数的欢歌笑语的时光,而他和爸爸是几十年的老朋友和合作伙伴。没想到这次成为他的绝笔。”

为了音乐而活,为了美而活

“人生不是为了别人而活,生活中的美最重要,而音乐是我们最美的灵魂语言。我是为了音乐而活,为了美而活。我很高兴还有几十年能再写些好的作品出来,我是为中国可爱的老百姓谱写这些音乐的。”刘炽曾经这样评价自己。

令人难过的是,刘炽1998年去世了,享年77岁,从国外赶回的萤萤遗憾未能见到父亲的最后一面,这让她心痛不已,“爸爸的炽热大火和对音乐艺术的热爱一直是指引我人生道路的一盏明灯,失去了这盏明灯,我曾经很迷茫。我经历了二十几年的内心搏斗,逐渐地在爸爸的音乐里和那些更加宽广的世界音乐文化里,我的心才慢慢地愈合。”

萤萤表示,父亲不是完人或伟人,就是一个普通人,有着自己的追求和喜怒哀乐,曲折和烦恼,但他是一个伟大的作曲家、音乐家、艺术家。“人们都愿意待在爸爸的身边,因为他的灵魂纯洁,心如赤子,不同流合污,追求执着。他的心从未远离过美,而这一切最终呈现在他不朽的音乐作品中。”

文/北京青年报记者 张嘉 图/晓莉